Sin orden bipartidista, ¿España está abocada al caos? Dicho de otra manera, ¿no será que, justo en el caso español, la fórmula bipartidista es la única que condensa ciertos valores primordiales que eviten la repetición de males sistémicos patrios de los siglos XIX y XX? Cuando menos la tesis no solo es razonable sino que precisamente, este orden bipartidista, de clara inspiración anglosajona por vía de Antonio Cánovas del Castillo, ha sustentado la Primera Restauración borbónica (1874-1923) y la democracia del 78 que, a la postre, es una reedición mejorada que encarna una especie de Segunda Restauración borbónica.

Por tanto, en la Transición las élites políticas y el poder constituyente no solo se fijaron en sortear las debilidades que condicionaron y sujetaron a la Segunda República sino que tuvieron presentes el valor de la estabilidad constitucional que, a su modo, muy lejano y precario, conllevó el turnismo entre conservadores y liberales en la Primera Restauración borbónica.

El bipartidismo forma parte de la Constitución material de España. Es más, la articulación de los principios capitales del texto constitucional de 1978 no hubiese sido posible sin vehicularlo a través de un régimen bipartidista (UCD, AP/PP y PSOE).

Un bipartidismo imperfecto pues ha venido acompañado por los nacionalismos periféricos y terceros partidos de ámbito estatal con menor representación política (PCE/IU, CDS y UPyD), que trae causa de un sistema electoral pensado y diseñado precisamente con ese objetivo.

Un sistema electoral que, por otro lado, fue concebido preconstitucionalmente por las élites tardofranquistas que desembarcarían en UCD y que, luego, fue consagrado sin más en la Constitución y en la legislación electoral. No hubo mayor discusión, no hubo reformas significativas; las normas electorales estales en España se afianzaron de plano ya en democracia y han sido generalmente emuladas con motivo de la descentralización política erigida en las comunidades autónomas.

Así las cosas, multipartidismo y Constitución de 1978 no son elementos que casen. A buen seguro, incluso, visto el presente conectándolo con la Historia reciente de España, ese multipartidismo podría hacer pensar que es factor probable de consecuencia o incentivación de la quiebra y crisis política.

Dicho de otra manera, la estabilidad sistémica que ha protagonizado el orden bipartidista tiene como reverso el trance potencial histórico que supone la aparición y consolidación de un multipartidismo como señal de alarma. El multipartidismo, queriéndolo o no, vendría a funcionar como clave inesperada que irrumpiera en aras de anunciar retroceso o fin de sistemas políticos democráticos.

En esas estamos inmersos. Nunca las reglas electorales fueron concebidas aleatoriamente o despegadas de intereses previos y poderosos. La arquitectura electoral cuando es mascullada responde a cuestiones de muy distinta índole que obedecen a precedentes históricos u otros supuestos de interés material.

Por consiguiente, no hay nacionalismo (el que sea; español o periférico) a imponer que justifique el caos. No hay República que justifique el caos. No hay derrocamiento monárquico que justifique el caos. No hay banderas y patrias en peligro a salvar desde el reaccionarismo mesetario que justifique el caos.

El pluralismo político, el Estado de Derecho, el respeto, la convivencia, la paz social, la alternancia pacífica en el poder por agentes políticos votados en las urnas, los derechos fundamentales, la autonomía territorial… Todo eso y mucho más tienen un valor incalculable que debemos proteger. Un abanico que el sistema del 78 ungido en la Transición, con sus luces y sus sombras, ha permitido y hay que reconocerlo. Y ahora terceros tratan de derruirlo.

Cuando la política se hipoteca a las ideologías, cuando obvia la integración del otro (del que no piensa igual) y desdeña el bien común, sobreviene más temprano que tarde el caos. Y ese caos no trae nada bueno si recordamos los siglos XIX y XX de España. El orden biaprtidista, con todos sus desfases y errores, ha garantizado un ramillete prolongado de pacificación y democratización desconocido en España antes de la Transición.

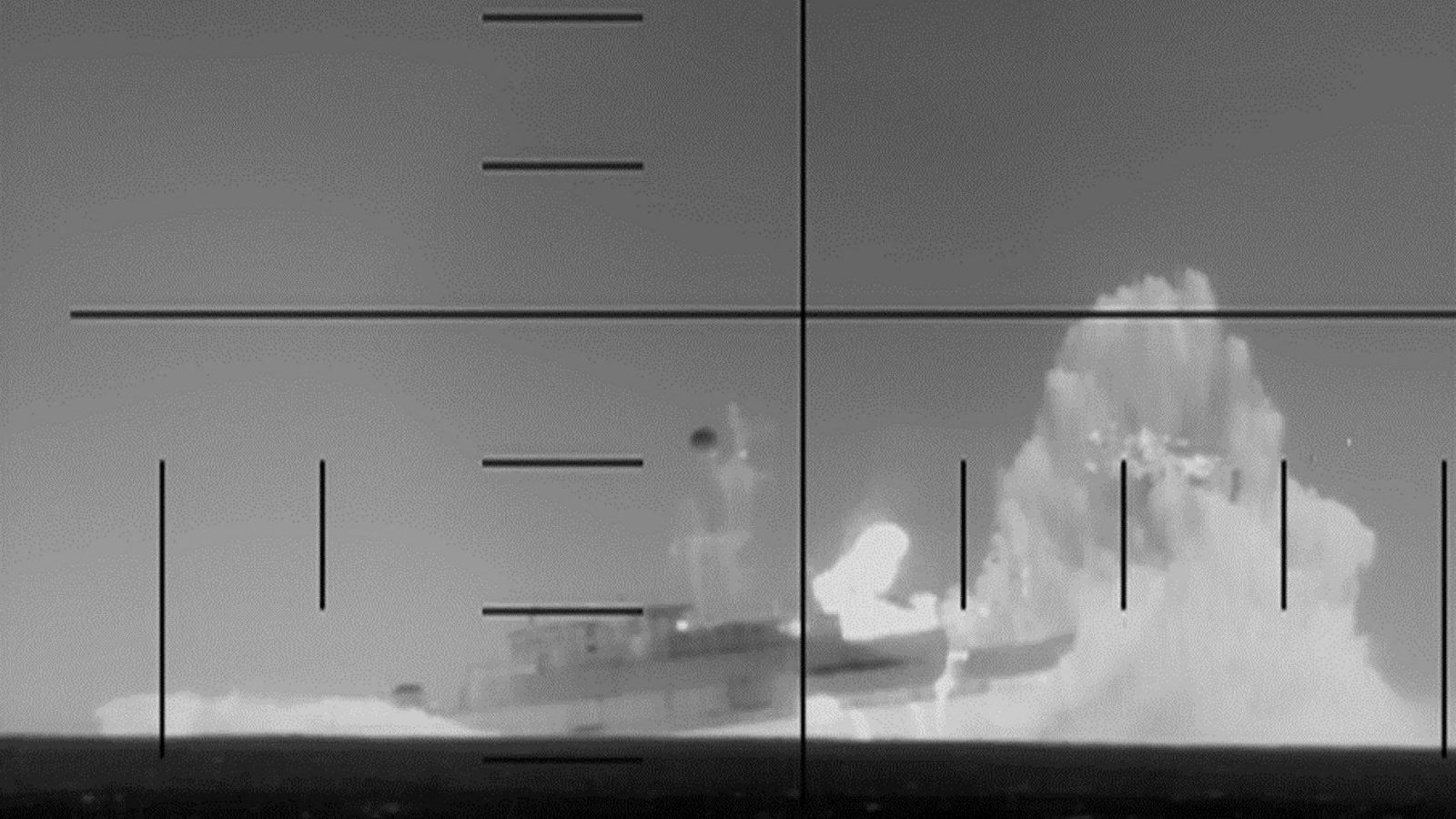

Hoy, los extremos políticos tratan de dinamitarlo. Y han avanzado posiciones, erosionando los cimientos del 78. Y resurge el temor, la inestabilidad y el ‘guerracivilismo’ que partió al país. Si no hay renuncias mutuas, vence el sectarismo. Si no hay cesiones recíprocas, gana el caos. Si no hay valor centrípeto que rija la política, deviene el caos que, además, puede ser cruento.

A todos los efectos, la monarquía o la república tienen que ser de orden, tienen que estar avaladas por el Estado de Derecho. Tienen que estar acompasadas por un debate público y un estilo que es denostado por los radicalismos.

Unos radicalismos que cabalgan a lomos del caos conversatorio y la jauría que anida en las redes sociales. La revolución digital, con todo lo bueno que implica, ha sido aprovechado desde los extremos para desgastar el orden bipartidista, la cultura bipartidista y la sociología bipartidista.

La maldad antes y después de 1936 desgarró a la sociedad. También después de 1939; cuando la dictadura siguió aniquilando, sin piedad, sin perdón. A estas alturas del siglo XXI, el odio, la represión y las represalias generan (o podrían generar) víctimas. Sin orden no hay democracia. Sin orden bipartidista, o el que fuese, no hay estabilidad sistémica a luz de la Historia de España.

El debate entre monarquía o república, al modo de antirevolución o revolución, ya lo conocimos en la década de los años treinta del siglo XX. Y acabó mal. No hay ideales políticos que entronquen la pureza sublime para justificar el rechazo, la exclusión y el sometimiento del otro. Y menos aún para perpetrar daño en personas y familias, para romper hogares, y sumergirnos en ciclos históricos tenebrosos que nos roben la alegría espontánea y la felicidad razonable que debe pilotar la vida en común.

Al estallido de 1936 no se llegó de un día para otro. Hubo una antesala creciente y retroalimentada a modo de una espiral endemoniada, que mutiló el siglo XX español. Con independencia del golpe de Estado perpetrado contra el orden constitucional republicano vigente, reinaron entonces voceros endiablados de un lado y otro que prometieron falsos idilios píos en nombre de la revolución, la igualdad, la religión, la propiedad y la patria.

Esos mismos voceros, revestidos de posmodernidades para la ocasión presente, hacen lo propio y tratan de embaucarnos en caminos angostos que degradan la democracia para promover rupturas ideológicas, territoriales y/o constitucionales de incierto desenlace.